Cómo entender el dolor que sentimos los armenios hoy

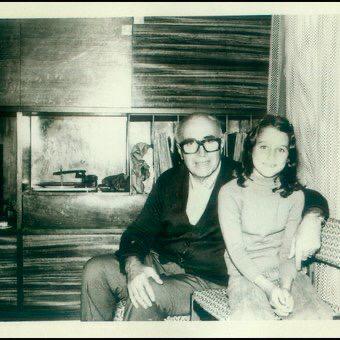

El abuelo Yervant se despertaba en la madrugada. Sentado en la cama, gritaba: “Ahí vienen los turcos, ahí vienen los turcos”. Temblaba y la frente le transpiraba. Armenuhi -que dormía a su lado en otra cama simple separada por una mesa de luz- se incorporaba presurosa. Se acercaba a su marido, le secaba las gotas de miedo y sudor con un pañuelo y le mostraba la biblia en la misma mesa de luz. La biblia con tapas azules y letras doradas, en el alfabeto armenio. La biblia que habían logrado rescatar de su aldea.

-Yervant, no temas, por favor. Estamos en casa, tranquilo.

Armenuhi tomaba su mano grande y le invitaba a girar la cabeza. Descorría la cortina de gasa de la ventana y le pedía a su esposo que focalizara en la parra. Sus hojas carnosas susurraban en la noche. Traían el olor de su cuna, en el sur de Turquía, Aintab. Pero, si el abuelo agudizaba un poco más la mirada, sus ojos chocaban con el patio de Piuzant, uno de sus once hermanos, que vivía en la planta baja; y un poco más acá, detrás de la ventana del comedor, el apartamento del otro hermano, de Lutfi. Más cerca de su nariz, aún adormilada por el sueño y la pesadilla, los rosales frescos de Armenuhi. Los pétalos soltaban su perfume y clamaban que su esposa los cosechara para ofrecerlos en su exquisito dulce. Entonces Yervant inspiraba y exhalaba. Entreabría sus ojos verdes y miraba a Armenuhi. Miraba en derredor. Entendía dónde estaba, y ella lo volvía a recostar hasta que las penas huyeran de su aliento y el sueño lo meciera nuevamente.

Con un ojo anclado al presente y el otro entrecerrado al pasado, pisaban hacía varias décadas Argentina. Sin embargo, el hambre, los fusilamientos y las racias no desaparecían de su mente. Más aún cuando no dominaba el mundo de la conciencia.

Será por eso que la casa de mis abuelos paternos parecía siempre sumergida en un halo de penumbras. El olor del “shish kebab” y las incontables especies que tapizaban la diminuta cocina azul de Armenuhi se fundía con una tristeza invisible. Un llanto mudo reptaba las paredes. Ese mismo pesar se colaba, mal que le pesara a Armenuhi, en algunos almuerzos de domingo. No era explícito. De hecho, la abuela se mostraba siempre polentosa y ocupada en la cocina. Pero su voz dulce también traslucía un lamento muy hondo. Mi madre a veces, lo criticaba. No le gustaba darse de bruces con la tristeza de su suegra. Mi otra abuela, María, la materna, era más alegre. Al revés que Armenuhi. Pero no porque no hubiera pasado las mismas penas, sino todo lo contrario. Las suyas habían sido tal vez peores. Pero la abuela María también callaba. Con el tiempo entendí que cada uno y cada una tramitó esa violencia de la forma que pudo. Mamá la diluía con férreos estudios académicos y papá ponía arte donde habitara. Se llenaba la boca con alabanzas para la arquitectura armenia, la que forjó los monasterios medievales e incluso dedicaba horas a la descripción de las líneas duras y apabullantes de las construcciones soviéticas. Armenia, con los mismos genes enrevesados de conquistas, caídas y sucesivos imperios, Armenia tan rica, tan misteriosa, tan profunda y tan llena.

Como fuera, no se hablaba del genocidio. Yervant, con su tono apagado, apenas contó una vez que, cuando era chico, si en la calle los encontraban a él y a sus hermanos conversando en armenio, los turcos les cortaban la lengua. Yo tenía siete años. Nada pregunté. Los ojos verdes del abuelo se iluminaban de pronto cuando lo ayudaba a pelar las semillas de zapallo. Las secábamos al sol, sobre las hojas del Clarín. Separábamos otras páginas para que yo apoyara mis pies desnudos y él dibujara el contorno de mi pisada sobre las letras de molde. El tinte en sus ojos brillaba por segundos más cuando me entregaba las guillerminas. Recién terminadas. Recién lustradas. Le llevaba una semana confeccionarlas en su taller. Su guarida en la terraza. Creo que nunca, o casi nunca, lo escuché hablar.

Armenuhi contó algo del Genocidio, también una sola vez. En realidad, no lo confesó ella sino que asintió con la cabeza y los ojos empañados cuando la tía Alicia lo confió. Fue a mis trece, un mediodía en que me planté y declaré que no iba a comer. Armenuhi me miró fijo y me obligó a terminar el plato hasta no dejar una miga. Mientras las lágrimas mojaban sus mejillas, Alicia contó cómo el papá de Armenuhi la escondió en la alforja de un burro y así cruzaron el desierto sin agua y sin comida. Los turcos los obligaban a dejar sus casas. Con un año y medio, la abuela viajó oculta en esa alforja. Alicia terminó el relato. Yo terminé el plato. Tampoco dije nada ni pregunté.

Lo que pasó después, muchos lo conocen. La historia de supervivencia de mis abuelos, que es la de todo el pueblo armenio. Pero también la resiliencia y la lucha que habita la Armenia actual. Con su conflicto geopolítico con Azerbaiyán, la acechanza del genocidio ante el nuevo envalentonamiento del autócrata Erdogan, y su radicalización en Turquía. Sus ambiciones de neotomanismo. Su chantaje a Europa para que lo preserve cómplice, bajo amenaza de enviarle los millones de refugiados agolpados en sus tierras. Sirios que tuvieron que huir del propio suelo, consecuencias de otra guerra que él mismo fogoneó.

Cuando en estos días veo los armenios quemar sus casas para no dejárselas a los turcos. Cuando veo a los sacerdotes cargar los “jachkar” -las cruces milenarias talladas en la piedra-, cuando veo los camiones con todo lo que esas familias pueden rescatar de sus hogares, las rutas atestadas de armenios que deben dejar Artsaj para que entren los turcos azeríes, pienso en el abuelo Yervant y en sus pesadillas. Pienso en la bolsa de veinte kilos de azúcar que escondía en lo alto del ropero “por si vienen las malas”. Pienso en las suculentas comidas que servía Armenuhi. Pienso en sus ojos vidriosos obligándome a que terminara aquel plato. En su murmullo “no sabés lo que es tener hambre”. En ese mediodía en que las palabras nombraron su historia. Parte de ella. Y parte de la mía. Pienso en todo lo que no dijo mamá. Pienso que se fue hace muy poco, sin saber el nombre de su abuela porque la mataron en el Genocidio y nunca quiso mirar las heridas. La abuela María, menos quería mostrar. Los turcos le mataron -además de a su mamá- a sus hermanitos mellizos. María, a quien mi bisabuelo -de quien nadie tampoco recuerda el nombre- depositó en un cajón de verduras y la dejó para siempre en un orfanato de Beirut. Jamás volvieron a verse. María. La que llegó con otro apellido a la Argentina. A los 14 años. Como Armenuhi. Para casarse con el hombre que les habían elegido para “salvarlas”. Para darles otro futuro. Alguno. Acaso.

Me pregunto qué será la salvación. Repaso una y otra vez las imágenes de los armenios hoy, llorando con la frente apoyada en las paredes de piedra de sus casas. Cargando sus enseres. Dejando los mismos monasterios del siglo IX, X, XII o XII, de esas obras imponentes que maravillaban a papá. Los mismos que pisé y adoré. Donde encendí una velita por todos mis ancestros y por mis padres que no pudieron tramitar las lastimaduras. Esos monasterios que hoy los armenios abrazan para despedirse. Y siguen encendiendo las mismas velitas que yo encendía con Armenuhi cuando me llevaba a misa en San Gregorio El Iluminador.

Pienso que si vieran que el mundo 105 años después repite la masacre, pienso qué harían. Qué me dirían. Pienso que mejor que no lo puedan ver. Pienso y repienso qué rol nos toca con este padecer.

Pienso en mis amigos no armenios que me aconsejan no estresarme. Que no lea tantas notas, que deje el celular, que no revise permanentemente las redes. “No te conectes tanto con lo armenio. Te hace mal”. ¿Qué saben? ¿Saben? ¿Sienten? Pienso en los dos viajes que hice a Armenia y Artsaj, en 2016 y en 2018. El último con Alicia, cuando mamá se despedía de este mundo y papá, Yervant, Armenuhi y María nos miraban desde arriba. Pienso y siento el olor de esas paredes gruesas y majestuosas, testigos de la historia. Pienso en que ya no podré volver a la Catedral de Shushí, hoy en manos azeríes, a encender una vela. Pienso qué fortuna que las encendí las dos veces que la visité. Busco las fotos en el teléfono. Las miro varias veces al día. Pienso en Gandzasar, que significa tesoro. Pienso en las colinas verdes que lo envuelven, suspendidas en el aire azul y limpio de Artsaj. La tarde que estuve allí, comprobé que el Cielo queda muy cerca de Gandzasar. Pienso lo que medité al visitar una tumba enfrente del monasterio. En completo silencio, entendí que cuando me vaya de este mundo quisiera mi alma rondar ese lugar.

Pienso que eso mismo sienten hoy los armenios que abrazan los muros de Dadivank. El monasterio que en días debemos entregar a Azerbaiyán. Pienso en más amigos no armenios. Los que me alientan a seguir comunicando. Quieren saber. ¿Por qué lo cubren tan poco las noticias? Como armenios, nos hacemos la misma pregunta. Pienso en los mensajes de los lectores. Los que se acercan por primera vez y anhelan comprender. No resulta fácil en unas horas ni en días ni en semanas. Llevo más de la mitad de la vida tratando de abarcarlo. Siento un precipicio en el alma. Una herida que vuelve a sangrar. Una impotencia maldita. Una rabia. Una bronca. Un dolor. Pero siento también la inevitable pulsión de hacer. Pienso en el capítulo XII de Alma Armenia: “El mandato de sobrevivir”. Y pienso en los tormentos que atravesó Alma Parsehyan, mi heroína, en esa celda inmunda en el Ministerio de Seguridad en Bakú. Pienso en el compromiso de Leyla y Arif Yunus que abrieron su corazón y me confiaron su calvario en Azerbaiyán y cómo fueron torturados. Pienso en que gracias a su testimonio pude narrar la parte más oscura y dolorosa de Alma Armenia. Pienso en que algún lector se enojó y sentenció “esto es demasiado”. En alguna voz ajena que sugirió soslayar ese capítulo. Pienso en la dificultad que nos atraviesa cuando no queremos mirar. Pienso en los tiempos de cada uno. Pienso en mi continua necesidad de mirar y de contar. Pienso en lo que calló Armenuhi, Yervant, María, Jorge y Beatriz, mis padres. Pienso que estoy viva para gritarlo. Pienso que me llené de llagas en mi último viaje a Armenia. Pienso que no es metáfora. Pienso en mi piel que quemaba -literal- mientras narré el capítulo XII de Alma Armenia. Pienso en la importancia del testimonio por escrito. Pienso que se pueden quemar mil casas y hasta nuestras vidas, pero la palabra queda. En los libros que vuelan en papel y en el éter. Como nuestras almas silenciosas o gritonas. Pero vuelan. Como las letras. Pienso que la palabra es lucha y que la acción da sentido a la vida. Que hacer justicia es mucho más que alcanzar una resolución o conseguir el reconocimiento del Genocidio y de Artsaj. Que hacer justicia es hacer justicia cada día cuando nos levantamos. En cada par de ojos que nos miran. En cada par de oídos que necesita saber. Pienso en preparar una rica comida como Armenuhi. En compartir un café armenio con borra. En levantar muy alto nuestra bandera. En empuñar mi barbijo garmir, gabuyd, narinchakuyn, como advertencia de lo que nunca vamos a callar, por más que el virus nos mande la boca a tapar. Por más que el déspota Erdogan haya aprovechado la pandemia para abrir fuego sobre Armenia y Artsaj. Pienso en el mundo que otra vez miró para otro lado. En los organismos de derechos humanos adormecidos, o que llegan tarde. Pienso en quienes callan. Pienso en quienes operan o se dejan operar. Pienso en todo lo que todavía hay por hacer. Entonces, a pesar de la opresión y la tristeza, pienso que nos tenemos que curar. Que si Armenuhi estuviera ahora conmigo me sonreiría. Pienso que Yervant me haría otro par de zapatos. Pienso que Beatriz seguiría negando. Que Jorge seguiría matizando con libros de arte el dolor. Esos mismos, los suyos, que hoy habitan mi biblioteca. Pienso en las preguntas que me quedaron por hacerles. Pienso que desde donde estén me iluminan y me acompañan.

Vuelvo a Yervant y la granada que partía sobre la mesa. Me maravillaba cómo saltaban desde su corazón innumerables esquirlas. Rodaban como rubíes y se encaprichaban en dibujos asombrosos sobre la fórmica blanca. Recién comprendo esa magia. Esas granadas del abuelo son nuestras bombas racimo de hoy. Germinan en miles de semillas. Se esparcen. Prenden y dan fruto. Por donde los armenios decidamos caminar, volveremos a multiplicar. Por eso. Solo por eso. Cualquiera sea el resultado. Siempre. Venceremos.

Magda Tagtachian

Periodista – Escritora

Autora de Nomeolvides Armenuhi. La historia de mi abuela armenia y Alma Armenia