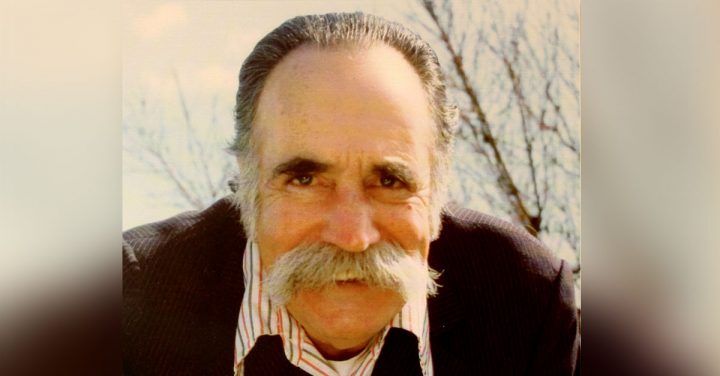

Se cumple el 112º aniversario del nacimiento de William Saroyan

William Saroyan nacía un 31 de agosto de 1908 en Fresno, Estados Unidos. Novelista, poeta, cuentista y dramaturgo norteamericano, brilló sobre todo por su prosa y su teatro. Hijo de inmigrantes armenios, y huérfano de padre muy pronto y enviado a un orfanato, trabajó desde muy joven. Su padre, tras haber emigrado a Nueva Jersey para trabajar en el campo, muere en 1911 a causa de una peritonitis, por lo cual William y sus hermanos pasaron a un orfanato en Alameda. Seis años más tarde la familia se reunió con la madre en Fresno.

En 1921, William asiste la escuela técnica para aprender mecanografía y a los quince años abandona los estudios. Tras ver algunos escritos de su padre que su madre le muestra, William decide convertirse en escritor. Logra continuar los estudios con sus propios recursos, obtenidos penosamente de diversos empleos ocasionales y del más estable que tuvo en la Compañía de Telégrafos de San Francisco, donde trabajó como administrador. Sus primeras obras y artículos contienen memorias de su infancia y juventud, muchas veces encarnados por inmigrantes armenios en EE.UU.. Desde 1958 residió en París, aunque fallecería en su localidad natal en 1981, a los 72 años.

Una noche lejana, por William Saroyan

Éste era un día de niebla y de recuerdo de días pasados y de viejas canciones. Estuve en casa toda la tarde, oyendo las canciones. Me envolvía la penumbra, y de pronto vino a mi memoria una canción que en cierta ocasión canté a una muchacha en un autocar. Durante un rato allí estuvimos, enamorados; pero, cuando el autocar llegó a Topeka, ella bajó, y no la he vuelto a ver más. Cuando la besé en medio de la noche, se echó a llorar, y yo me sentí enfermar, enfermar de mal de amores. Era una joven noche de agosto e iba a Nueva York por primera vez en mi vida. Y me sentí enfermo porque yo seguía mi camino y ella se iba por el suyo.

Todo este día de niebla permanecí en casa recordando que la vida de un hombre sigue un rumbo y otros distintos las demás vidas, cada una el suyo, salvo las vidas de algunos jóvenes que incesantemente trunca la muerte.

Otros sobreviven la juventud durante un tiempo, pero al final también mueren. Si uno no vuelve a verlos, están muertos aunque el mundo sea un pañuelo; y aunque uno los busque, y los encuentre, estarán muertos, porque cualquier camino que siga cualquiera de ellos es un camino que lleva a una muerte segura.

El autocar llegó a Topeka, y ella bajó, dobló una esquina, y no la volví a ver más. He visto a muchas otras, no pocas tan adorables como ella, pero a ninguna igual, ninguna con aquella tristeza y aquella voz tan dulce, ninguna que llorase como ella lloraba. Nunca habrá otra con ese mismo aire melancólico. Ni tampoco una noche americana como aquélla. Ella acaso sea ahora más adorable que entonces, pero nunca habrá otra melancolía como la de aquella noche, nunca más volverá ella ni otra alguna a llorar de aquel modo, ni el hombre que la bese se sentirá angustiado con la angustia del amor de aquella noche. Todo ello pertenece a una noche de América, perdida ya y que nunca volverá. Todo ello pertenece a la secular sucesión de circunstancias casuales insignificantes, triviales, que llevaron a la muchacha al asiento contiguo al mío, y de otras igualmente triviales e insignificantes que me llevaron a mí allí, en espera de ella.

Llegó, y se sentó junto a mí, y entonces supe que la espera de todos los años pasados había sido por ella; pero cuando ella bajó del autocar en Topeka, yo me quedé, y tres días más tarde llegué a Nueva York.

Esto es todo lo que ocurrió, salvo que algo de mí mismo continúa allí, en aquella cálida y remota noche americana.

Cuando la obscuridad del día se convirtió en obscuridad de la noche, me puse el sombrero y salí de casa. Paseando por entre la niebla, fui a la ciudad, y el corazón me seguía como un perro grande y paciente, y en la ciudad hallé a algunos de los muertos que son mis amigos, y entre risas más agónicas y desconsoladas que el llanto más amargo, estuvimos comiendo y bebiendo, charlando y cantando, y todo lo que yo recordaba era el encanto de la muchacha llorando porque años de minúsculas circunstancias casuales nos habían reunido, y la necedad de mi corazón incitándome a permanecer con ella, a no ir a ninguna parte, intentando persuadirme de que no hay ninguna parte adonde ir.